“快看!野生大熊猫妈妈带着一只大熊猫幼崽。”3月21日,在大熊猫国家公园成都片区,工作人员整理实时回传的红外相机画面时,惊喜地发现了一组野生大熊猫在野外活动的画面。

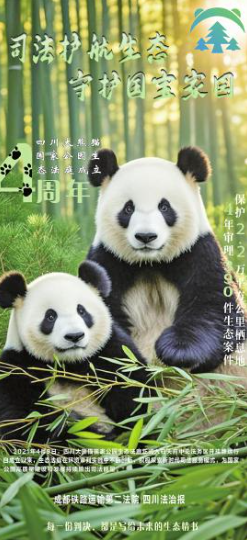

四载耕耘,青山为证。四川大熊猫国家公园的层峦叠嶂间,大熊猫的足迹愈发清晰,珙桐花开得更加绚烂。作为最高人民法院批复设立的全国首个国家公园专门法庭,四川大熊猫国家公园生态法庭用1460个日夜的坚守,在2.2万平方公里的土地上书写了从“物种保护”到“生态系统保护”的升级答卷,让“熊猫家园”成为展现美丽中国建设成果的绿色地标。

四年守护的灯火,照亮司法守护大熊猫国家公园绿水青山的不凡历程。

成立在青山绿水间的法庭

4年行程8万余公里

“为了一种美丽的鸟,中国正在学会放弃。”当这行字出现在世界环境司法大会屏幕上,中国法院保护生物多样性所作的努力正吸引着世界关注。

为进一步保护一个或多个典型生态系统的完整性。2021年,首批国家公园集结号吹响。

巴山蜀水,万物萌动。2021年10月,我国正式设立大熊猫国家公园。大熊猫国家公园涉及四川、陕西、甘肃三省,总面积2.2万平方公里,四川片区面积约1.93万平方公里,涉及7个市(州)20个县(市、区)。

资源禀赋好,更需要高水平的司法保护。为加强大熊猫国家公园生态环境全域、全程、全要素的司法保护,四川大熊猫国家公园生态法庭应运而生,内设在成都铁路运输第二法院(以下简称成铁二院),跨域管辖大熊猫国家公园四川片区7市(州)20县(市、区),应由基层法院受理的第一审环境资源刑事、民事、行政及相关恢复性司法执行案件。至此,全国首个按生态功能区设立并以国家公园命名的环境资源专门法庭诞生,开启了国家公园环境资源案件集中管辖的改革先河。

法庭的成立得到社会各界广泛关注,被寄予无限期待。四川省法学会环境资源法学研究会会长、西南财经大学法学院教授阳露昭说道:“设立四川大熊猫国家公园生态法庭,立足大熊猫伞护效应,以整体性、系统化思维探索加强自然生态司法保护,通过优化专业化审判体系,着力提升大熊猫国家公园环境资源审判的质量和效率,并有效应对跨行政区划生态治理碎片化难题,促进生物多样性保护和生态系统整体修复,为高效实现对国家公园范围内自然资源及人民权益的司法保护具有深远意义。这一司法实践,不仅是护航国家公园体制建设的制度创新,更是筑牢长江、黄河上游生态屏障的积极探索。”

苏青,成铁二院党组书记、院长,也是成铁二院成立后任命的首任院长。谈到法庭成立前的情形,他深有感触:“环境资源审判工作面临事实认定难、损失计算难、举证责任分担难、恢复性司法裁判难、联动机制衔接难、裁判尺度不统一等难题,集中管辖前一些案件一拖就是数年。”

环境资源裁判尺度不统一、诉讼程序复杂等影响大熊猫国家公园环境资源保护的难题,如何“破”?

环境资源审判工作向更高质量、更高水平、更高层次迈进,怎样“立”?

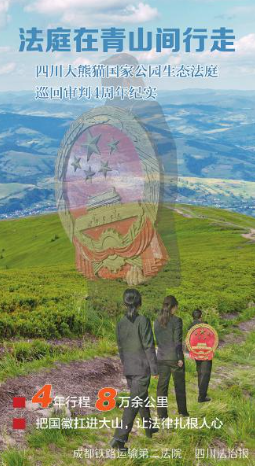

四川大熊猫国家公园生态法庭成立4年来,立足集中管辖优势,在片区20县(市、区)设立“巡回审判点”,先后前往阿坝、雅安、绵阳、广元等地公开审理环资案件,巡回总里程达8万余公里,在国家公园重点社区设立巡回审判点或共享法庭、森林法官工作站22个,打造群众家门口的“生态法庭”。

4年来,四川大熊猫国家公园生态法庭建立运行的“巡回审判+自然司法教育+修复性司法”工作模式卓显成效,90%案件实现就地审判、就地宣教、就地修复,并在因地制宜、因案而异、因时而动中为环资审判探索出多项创新性解决路径,彰显了以司法力量守护大熊猫国家公园的态度和决心。

从一棵树到一片林

4年保护2.2万平方公里栖息地

从刑事法官到环资法官,最初,余琦还是感觉有些不适应。“作为专业法庭的法官,要重新学习的知识太多,压力很大。”余琦,现任成铁二院党组成员、副院长,从事环境资源审判2年。“环资审判和传统刑事审判从司法理念到法律适用,再到具体程序上可以说完全不一样。小到举证责任,大到执行方式,都是全新的审判工作模式。”余琦说。

去年,在一起非法捕捉西藏山溪鲵案件开庭前两天,已是深夜12点,余琦还在翻阅卷宗。“一共非法捕捉了15000余条西藏山溪鲵啊,对生态破坏太大了。”余琦回忆起这起案件时,仍然感到非常心痛。

“西藏山溪鲵”被当地人称为娃娃鱼,多分布于我省阿坝藏族羌族自治州,捕猎西藏山溪鲵,曾是村民们司空见惯的事情,没想到曾经“靠山吃山靠水吃水”的做法,如今却触碰了法律的红线。

“这类案件难在证据固定,更难在生态修复。”余琦回忆,为确定非法捕捉对种群的影响,她带着团队徒步2个小时进入案发溪流,与保护区专家共同评估栖息地破坏程度。最终,法庭创新采用“劳务代偿”方式,要求被告参与为期1年的巡山护鲵志愿服务。

“法律不是冷冰冰的条文。”在余琦看来,生态司法既要严惩犯罪,更要修复人与自然的关系。2024年8月12日,松潘县法院、成铁二院在松潘县联合发出生态司法保护令,明确提出了8项禁止性条款,并编写双语(汉藏)普法手册,让生态保护理念深入牧区。

环境资源审判的目的从来都不是惩罚,而是如何用司法力量守护绿水青山。

不久前,四川大熊猫国家公园生态法庭庭长冯文婷碰到一个棘手的案子。“两位当事人购买了若干瓶甲氰菊酯农药,将农药倒入大邑县的一条河中,并用渔网拦截河面,二人共捕得渔获物89尾,都是普通水生物种,该如何判?”冯文婷翻阅着案卷,“这不是普通的非法捕捞,而是对整个水生生态系统的破坏。”“一溪清水万千生命,司法保护必须零容忍。”冯文婷在办案笔记中写道,“我们办的不仅是案子,更是这片土地上生命的未来。”

3月3日,世界野生动植物日,成铁二院(四川大熊猫国家公园生态法庭)在成都市植物园公开开庭审理了这起非法捕捞案。法庭判决被告人张某、毛某龙犯非法捕捞水产品罪,对其追究刑事责任,并附带民事公益诉讼,判决二人共同赔偿生态修复费用3163.6元,用于在当地适宜水域投放当地土著鱼类苗种,以修复水生生物资源。3月21日,第三十三届“世界水日”前夕,在成铁二院及大邑县农业农村局等相关部门指导、监督下,张某、毛某龙在大邑县斜江河畔增殖放流7000余尾鱼苗,有效完成生态修复。

大熊猫国家公园里的环境资源保护,事关“绿水青山就是金山银山”。如何在环境资源司法保护中更好发挥作用,在严格公正司法的基础上,更需主动作为、能动作为。

2022年初,站在某县一个猕猴桃种植园里,法官陈小容眉头紧锁,只见种植园里黑水在地表汩汩流淌,“猕猴桃种植园里竟然污染这么严重。”“涉案区域位于大熊猫国家公园范围内,某农牧公司的养殖场毗邻大熊猫国家公园,其直排的养殖粪污水等污染物若通过地表径流扩散至国家公园,还将严重影响国家公园生态环境安全。”陈小容说。

下达“禁止令”刻不容缓!四川大熊猫国家公园生态法庭发出了全国首份诉中生态环境侵权禁止令。

“环境资源案件往往涉及各方利益,因此,法院如何妥善审理涉高耗能、高排放企业规划、建设、生产引起的纠纷,做到环境保护和经济发展相协调十分必要。”阳露昭说道,在上述某猕猴桃专业合作社诉某农牧公司环境污染责任纠纷案中,四川大熊猫国家公园生态法庭发出了全国首份诉中生态环境侵权禁止令,及时督促生产企业积极履行法律责任和社会责任,有力保障经济社会发展与生态环境承载能力相协调。

时间来到2024年8月,刚接手这一件滥伐林木案件时,法官林艳略感到有些疑惑。翻开办公桌上堆成小山的卷宗材料,林艳眉头紧锁,“当事人滥伐自家的林木,该如何审理呢?”

“还有另外一起案件,多名当事人在山上给牛剪毛时,因所养牧牛经常越境走丢,有当事人提出将日常放牧之处的树木砍倒作为路障拦牛防止牛走丢,其他人同意后商定一起上山砍树,共同砍伐国有林木109株。”与林艳不同,法官苗发旺承办的是一起盗伐林木、故意毁坏财物的案件。

一个是滥伐自家林木的案子,一个是盗伐林木、故意毁坏财物的案子。如何让被毁的林木重新长出新芽?如何让被破坏的生态重新得到修复?问题的背后,是四川大熊猫国家公园生态法庭对环境资源保护的通盘考量,是实现个案公正与促进良法善治的思路革新。

从严厉惩处到生态修复,从个案审理到长效机制,四川大熊猫国家公园生态法庭的法官们正在用司法力量筑牢长江上游生态屏障。在这片绿水青山间,每一次法槌落下,都是对生命共同体最坚定的守护。

“4年来,我们紧紧围绕服务保障大熊猫国家公园建设战略全局,强化山水林田湖草生命共同体保护,充分发挥环境资源审判职能作用,通过司法裁判优化大熊猫生存环境,对公园8000多种野生动植物落实最严格的司法保护制度,4年保护2.2万平方公里栖息地,推动区域生态环境质量持续改善。”苏青介绍道。

共治共生共未来

绘就生态保护新图景

2023年10月,一起非法狩猎的案件摆在法官廖宇羿的面前。九寨沟某村村民段某某的庄稼地被野生动物破坏,为防止种植的玉米再次被野生动物啃食,便在自家农田里放置了一个猎套。1个月后,段某某发现猎套中死了一只青鹿。经鉴定,该野生动物为国家二级重点保护动物毛冠鹿,其生态价值1.5万元。

“该如何判决?”廖宇羿陷入深思,本案中,九寨沟县林草局为村民购买了野生动物致害政府救助责任保险,因保护野生动物造成人身伤害、财产损失,将视具体情形给予补偿,但被告人没有选择进行保险理赔,而是选择了放置猎套猎捕野生动物的方式。

在此次判决中,四川大熊猫国家公园生态法庭有创新之举:附带民事公益诉讼被告段某某承担生态损害赔偿损失1.5万元,此款用于拍摄公益广告等野生动植物保护宣传工作……

2023年10月,余琦在思考一起盗伐林木案该如何判决。与以往不同的是,这次她联合当地司法局共同开展“绿色矫正”,被告在6个月的缓刑考验期内,积极参与公益劳动,履行垃圾循环利用等绿色低碳行为,每月完成“个人碳积分”登记。2024年4月,四川大熊猫国家公园生态法庭收到一份来自阿坝州茂县司法局的证明书和《“四川法院司法碳普惠”个人积分统计表》反馈,证明这起盗伐太白深灰槭(当地俗称“鹅掌木”)案件的罪犯吴某某已完成“绿色矫正”。

在余琦的办公室里,记者看到一张四川大熊猫国家公园生态法庭的地图,上面标注了协同治理点位。

2022年6月,成铁二院与大熊猫国家公园成都片区都江堰、大邑、崇州、彭州四地林长办及管护总站、四川省法学会环境资源法学研究会共同签订《大熊猫国家公园成都片区跨区域司法协作林长制工作战略合作框架协议》,设立全国首个跨区域林长制法官工作站,通过创设“生态司法+林业协同”工作模式,积极探索国家公园跨区域林长制联合保护机制;

2022年11月,在省高院牵头组织下,大熊猫国家公园环境资源案件集中管辖工作推进会暨司法协作联席会召开,成铁两级法院与大熊猫国家公园所涉7市(州)、20县(市、区)共同签订框架协议,实现大熊猫国家公园生态环境一体化保护;

2023年6月,成铁二院与洪雅县法院,以及洪雅县林长办、大熊猫国家公园洪雅县管理站共建大熊猫国家公园眉山片区跨区域环境资源矛盾纠纷工作机制,依托“共治服务站”,搭建并拓展国家公园环境资源纠纷“靠前治理”共建共治共享平台;

2024年1月,成铁二院联合川、陕、甘三省涉大熊猫国家公园24县(市、区)法院同步发布《大熊猫国家公园司法保护“十要十不”》行为指引;

2024年2月,成铁二院与洪雅县法院、大熊猫国家公园洪雅县管理站、洪雅县林长制办公室联合共建的“大熊猫国家公园眉山片区森林法官工作站”“金花桥社区共享法庭”在瓦屋山举行揭牌仪式;

2024年8月,松潘县法院联合成铁二院在松潘县发出生态司法保护令,为西藏山溪鲵筑起“爱”的法治屏障。

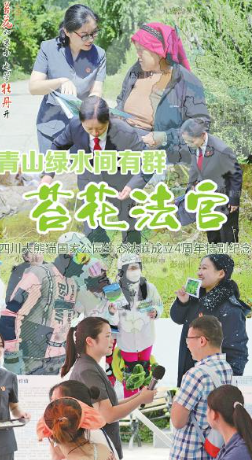

“作为全国首个经最高人民法院批复设立的国家公园环境资源专业法庭,四川大熊猫国家公园生态法庭创新打造‘巡回审判+’司法模式,实现‘审判+修复+教育+治理’四位一体法治效果。”四川旅游学院副教授郝廷婷说道,法庭采取刑事、民事、行政案件归口审理模式,推动“低碳行为令+绿色矫正”、行为替代修复等创新举措,打造的“苔花法官”团队审理了全国首例破坏自然保护地案、涉西藏山溪鲵危害珍贵濒危野生动物系列案等具有重大影响力的案件,以案说法、以庭代训,生态修复、协同治理,以司法力量守护2.2万平方公里大熊猫栖息地的生物多样性与高质量发展。

从“单打独斗”到“多元共治”,从“事后惩戒”到“源头预防”,四川大熊猫国家公园生态法庭探索的协同治理模式,正在书写新时代生态保护的新篇章。4年来,四川大熊猫国家公园生态法庭坚持“共同抓好大保护、协同推进大治理”的理念,通过推动建立生态保护跨部门协同机制、生态司法跨区域协作机制,充分发挥跨区域集中管辖司法权在生态环境保护中的特殊功能,提升了大熊猫国家公园生态环境一体化,开创了生态司法“共治”新格局。

“守护绿水青山没有旁观者,只有让司法力量、行政力量和群众力量同频共振,才能真正筑牢生态安全屏障。”苏青说道。

四川法治报全媒体记者 李欣璐