“那些孩子像山间独自绽放的小花,迎着风也要开。我们总说帮他们,其实是他们在给我们力量……”

2025年凉山州“爱满凉山 善行有您”第二届慈善宣传月启动仪式的台上,西昌市公安局民警沈萍话音刚落,台下便响起细碎而真挚的掌声。她身着笔挺的藏蓝警服,胸前警徽熠熠,而口袋里装着的中国社会福利基金会暖流计划公益基金凉山驿站徽章,同样被摩挲得发亮——这两枚象征责任与热爱的标识,陪她在大凉山的公益路上走了整整十二年。

数字里的山路 4小时攀爬与悬崖边的车轮印

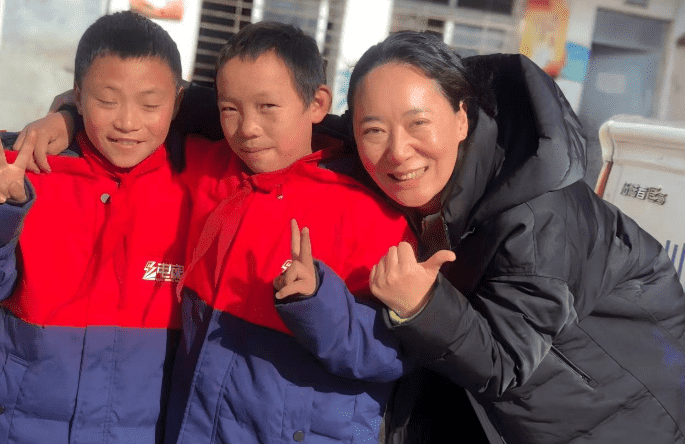

“执行‘暖流计划’最忙的一年,全州13000多个孩子穿上了我们送的羽绒服,67所小学收到带乒乓球桌的体育包;到现在,527个孩子通过我们的走访,有了一对一的长期资助……”每当提起这些数据,沈萍总习惯性地摇摇头补充:“做得还不够。”在她心里,每个数字都不是冰冷的统计,而是一段段浸着汗水的山路:为了给山里孩子带去非洲鼓表演,她和志愿者背着几十斤重的鼓,在碎石遍布的山路上爬了4个小时;为赶在降温前把冬衣送到孩子手上,大雾天里看不清路,只能攥紧方向盘贴着悬崖边慢慢挪;雨雪天车陷进泥坑,几个人挽着裤腿推车到浑身湿透,早已是常事;遇到汽车开不进的村寨,就雇马驮物资,马也上不去的地方,便靠双脚一步步丈量沟壑。

凉山驿站有个202人的志愿者微信群,医生、教师、个体户……各行各业的人因爱心聚在一起。可沈萍总说:“这数儿算不全十多年来帮忙的人。”单是为527个资助孩子走访家庭,他们跑过的路、见过的人,就远远不止这个数。有人说她“傻”:出钱出力还冒风险,图啥?沈萍却笑着答:“这是警察的另一种‘守护’——执法讲证据规则,面对孩子,得用真心换真心。”

那些坚守的人 让她不敢停下脚步

沈萍的公益记忆里,装着太多让她红着眼眶的身影,那些扎根大山的人,成了她不敢懈怠的理由。

十多年前,她去一所偏远村小陪孩子们过六一。那所学校只有两位彝族男老师,没有化妆品,就用唯一一支口红,给每个孩子的脸颊涂上“像小花朵一样”的红晕;没有专业编导,就凭着一股热情,带着孩子们排了一整台节目。表演时,孩子们的动作不算标准,却拼尽全力跺脚、唱歌,“每一下都砸在我心里”,沈萍至今记得那清脆又倔强的声音。

八九年后,她再访这所学校,新教学楼正在施工,孩子们穿上了崭新的演出服,可校门口迎接她的,还是那两位老师——头发白了大半,眼角爬满皱纹,却依旧像当年那样,蹲在地上给孩子整理衣领,笑着说“又来看娃啦”。“我们只是偶尔来送温暖,他们却守了一辈子,把青春都给了山里的孩子。”沈萍红了眼眶,“这样的人,怎么能不帅?”

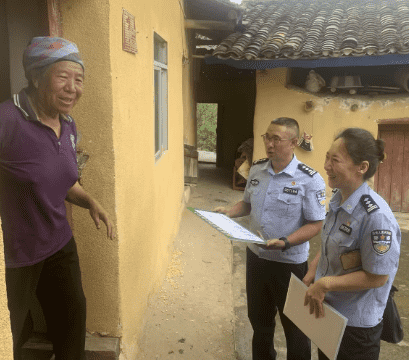

还有昭觉县那个常年被大雾笼罩的村子,村支书既是村干部,也是孩子们的启蒙老师,一教就是十多年。那天沈萍带着学习用品和棉衣进山,老支书全程笑着忙前忙后,帮着把物资分到每个孩子手里,连口水都没顾上喝。可等到送他们上车时,老支书攥着车门框的手顿了顿,突然转过身,用袖口飞快地抹了下眼睛——那个轻得像怕被人看见的动作,却重重落在沈萍心里。

半年后的一个深夜,沈萍接到中心校校长的电话,电话那头,校长和老支书带着酒意,声音哽咽:“娃娃们有福气啊,谢谢你们,还有那些没见过面的好心人,这么多年都没忘了我们……”沈萍握着电话,鼻子发酸:“其实该说谢谢的是我,是他们让我知道,公益不是一个人的坚持,而是一群人的同行。”

孩子的力量 让“无力时刻”变成勇气

公益路上,沈萍也有过“撑不住”的时候。2018年冬天,她去一所中心校发冬衣,校长无意间说“这里253个孩子大多是留守儿童,缺少照顾”。那句话像根刺扎进心里,她原本想给每个孩子一个拥抱,可抱到第十几个时,眼泪突然忍不住掉下来,只能躲到教室角落偷偷擦。“那是我第一次在活动中情绪崩溃,连挤出个笑容的力气都没有。”

可让她没想到的是,没过多久,几个孩子轻轻拉了拉她的衣角。最小的那个扎着羊角辫的小姑娘,仰着冻得通红的脸说:“阿姨您别难过,我们会好好读书的。”简单一句话,让沈萍瞬间破防。“那些孩子明明自己过得不容易,却还想着安慰我。他们就像山间的小花,就算风大,也会努力朝着太阳开。我们总说帮他们,其实是他们在给我往前走的力量。”

藏蓝的温度 从大山童心到迷途归人

十二年过去,沈萍眼看着大凉山一点点变了模样:以前去偏远村寨,单程要走十多个小时,司机都不愿接单,现在大多能当天往返;破旧的土坯校舍变成了亮堂的教学楼,坑洼的山路铺成了水泥路,村民的日子也越来越红火。有人质疑她“做公益是为了博名博利”,沈萍从不辩解,只笑着说:“我们赚得可多了——赚了孩子递来的野花,赚了老人握着我手说的‘谢谢’,赚了别人体会不到的踏实和快乐,这就够了。”

如今,沈萍在绿色家园管理大队负责戒毒康复工作,面对那些“走错过路”的人,她依旧带着那份藏蓝的温度。住在这儿的小李(化名)说,自己心情不好时,总爱找“沈萍姐”唠嗑:“不管是家里的烦心事,还是自己钻牛角尖,她从不像别人那样急着说教,就安安静静听我讲,最后几句话就能帮我把心里的包袱卸了。”

上次小李家里突发急事,正愁得睡不着,沈萍知道后,主动帮他联系家人、协调解决;怕他出所后没着落,还提前对接了技能培训和就业岗位。“现在我心里特别踏实,学好手艺,出去就能靠自己好好过日子。”小李说这话时,眼里有了久违的光。

“这些人心里本就没底,咱不伸手拉一把,他们就更不敢往前走了。”沈萍常跟同事说,戒毒康复从不是“送出门就完事”,而是要帮他们重新找到融入社会的勇气。“多搭把手,社区就少点操心事儿;多解决一个小问题,他们往正路上走的信心就多一分。”说这话时,她眼里的暖意,和面对山里孩子时一模一样。

一身藏蓝,护的是烟火人间;满腔热忱,守的是大山童心。沈萍的十二年公益路,没有惊天动地的壮举,却把警察的职责从案卷延伸到了山野,从执法延伸到了人心。她用教育为孩子阻断贫困的代际传递,用温暖帮迷途者找回人生方向,让“藏蓝”这两个字,在铁纪之外,多了份长长久久的温柔回响。

巫沼萍 四川法治报全媒体记者 唐万贵